さて、ひと通り出来上がったのでテストしてもらうために、動作環境であるレンタルサーバーにRuby on Railsが動作する環境を構築しました。

事前に動作するというのは確認できていたので、いろんなサイトを参考にしながら試行錯誤で環境を構築しました。

この時点で、レスポンスが遅いというのは情報として知ってました。

でも、本当に遅いのかというのがわからなかったのと、FCGIだと速いという情報もあったので大丈夫だろうと思ってました。

構築手順

かなり日にちが経っててよく覚えてませんが、当時のメモをそのまま載せておきます。ものすごく適当です。

お遊びで構築したい人向けです。間違っても本番運用しないで下さい。泣くのは開発者であるあなたです。

1.wwwディレクトリと同階層にappディレクトリを作成する

2.appディレクトリにRailsプロジェクトを配置する

3.Rails/publicに.htaccessを作成する

RewriteEngine On

RewriteRule ^$ index.html [QSA]

RewriteRule ^([^.]+)$ $1.html [QSA]

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f

RewriteRule ^(.*)$ dispatch.cgi [QSA,L]

ErrorDocument 500"Application errorRails application failed to start properly"4.Rails/publicにdispatch.cgiを作成し、権限を755にする

#!/home/user/local/rbenv/versions/2.2.3/bin/rubyENV["RAILS_ENV"] = "production"ENV["SECRET_KEY_BASE"] = "7cd8a5e38cfeddd0d0a4b45ad4bf75fd2cffe124f43388c34e6f29cf2c2e78f7d9cc1b2003f913be65c54f6ec61c7032609d3c9d88d6b3dc5226925a825b8379"ENV["RAILS_SERVE_STATIC_FILES"] = "true"requireFile.dirname(__FILE__) + '/../config/environment'classRack::PathInfoRewriterdefinitialize(app)

@app = app

enddefcall(env)

env.delete('SCRIPT_NAME')

parts = env['REQUEST_URI'].split('?')

env['PATH_INFO'] = parts[0]

env['QUERY_STRING'] = parts[1].to_s

env['PATH_INFO'] = env['PATH_INFO'].gsub(/\A#{ENV['RAILS_RELATIVE_URL_ROOT']}(.*)\Z/, '\1')

env['SCRIPT_NAME'] = ENV['RAILS_RELATIVE_URL_ROOT']

@app.call(env)

endendRack::Handler::CGI.run Rack::PathInfoRewriter.new(Hoge::Application)

5.Rails/config/boot.rbに以下を追記する

ENV['BUNDLE_GEMFILE'] ||= File.expand_path('../../Gemfile', __FILE__)

require'bundler/setup'ifFile.exist?(ENV['BUNDLE_GEMFILE'])

$LOAD_PATH.push('/home/user/local/rbenv/versions/2.2.3/lib/ruby/2.2.0')

$LOAD_PATH.push('/home/user/local/rbenv/versions/2.2.3/lib/ruby/site_ruby/2.2.0')

$LOAD_PATH.push('/home/user/local/rbenv/versions/2.2.3/lib/ruby/gems/2.2.0')

$LOAD_PATH.push('/home/user/local/rbenv/versions/2.2.3/lib/ruby')

$LOAD_PATH.push('/home/user/local/rbenv/versions/2.2.3/lib')

ENV['PATH'] += ':/home/user/local/bin'ENV['GEM_HOME'] ||= '/home/user/local/rbenv/versions/2.2.3/lib/ruby/gems/2.2.0'ENV['RAILS_RELATIVE_URL_ROOT'] = '/hoge'6.静的ファイルをプレコンパイルする

rake assets:precompile RAILS_ENV=production

7.node.jsを編集する

/local/src/node-v0.10.38/deps/v8/tools/gyp/v8.gyp

['OS=="freebsd"', {'include_dirs+':['/home/user/local/include'],

'link_settings': {'libraries': ['-L/usr/local/lib -L${HOME}/local/lib -lexecinfo',

]},

'sources': ['../../src/platform-freebsd.cc',

'../../src/platform-posix.cc'],

}],

$ cd ~/local/src

$ wget http://www.fastcgi.com/dist/fcgi.tar.gz

$ tar xvzf fcgi.tar.gz

$ cd fcgi-2.4.1-SNAP-0311112127

$ ./configure --prefix=$HOME/localCFLAGS="-g -O2 -Wall -fPIC"CXXFLAGS="-g -O2 -Wall -fPIC"

$ make

$ make install

$ cd ~/appdir

$ bundle exec gem install fcgi -- --with-fcgi-include=$HOME/local/include --with-fcgi-lib=$HOME/local/lib

$ vi Gemfile

追記 gem 'fcgi'

$ bundle update

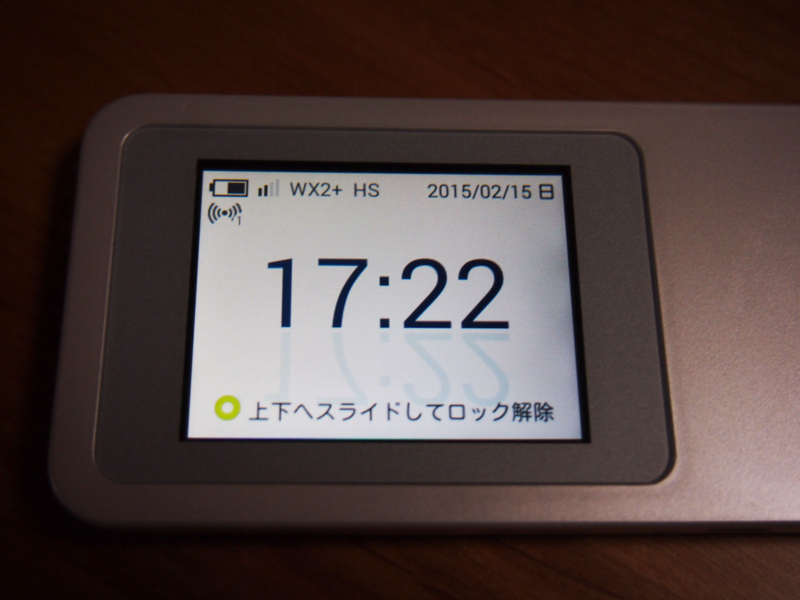

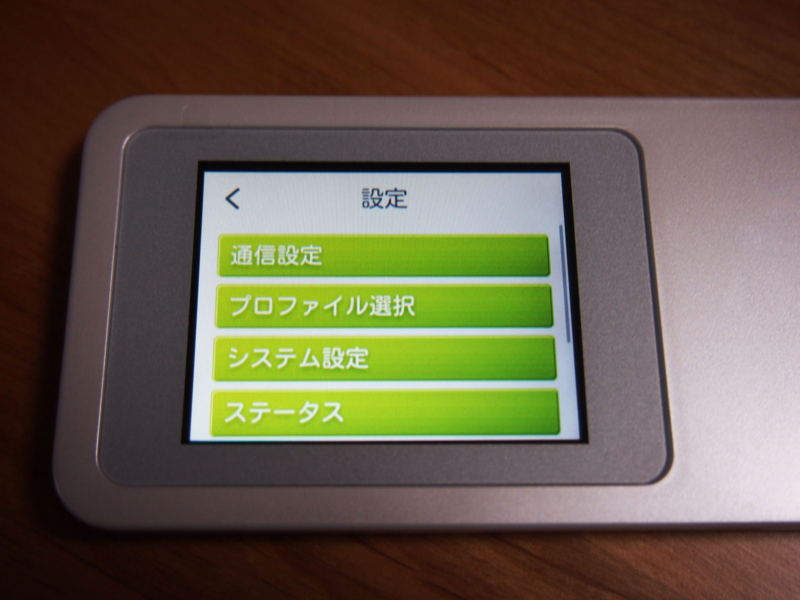

GMOとくとくBB WiMAX2+ 月額3,609円

GMOとくとくBB WiMAX2+ 月額3,609円

![Linuxシステム[実践]入門 (Software Design plus) Linuxシステム[実践]入門 (Software Design plus)](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51z3LtL65DL._SL160_.jpg)

![サーバ構築の実際がわかる Apache[実践]運用/管理 (Software Design plus) サーバ構築の実際がわかる Apache[実践]運用/管理 (Software Design plus)](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51VkQjM187L._SL160_.jpg)